3月27日下午,教育学院“美育·人文启智大讲堂”第二期活动在珠宝学院四楼报告厅开讲。活动由教育学院院长陈洁主持,特邀原上海美术电影制片厂副厂长朱毓平担任主讲人,以《水墨光影间:中国动画的百年求索与未来之路》为题,为全校师生展开了一场贯通艺术与科技的美学对话。从1926年中国首部动画短片的实验影像到AI技术重塑的产业图景,讲座通过4K修复经典、幕后档案首曝与技术前沿演示,呈现中国动画的百年嬗变。

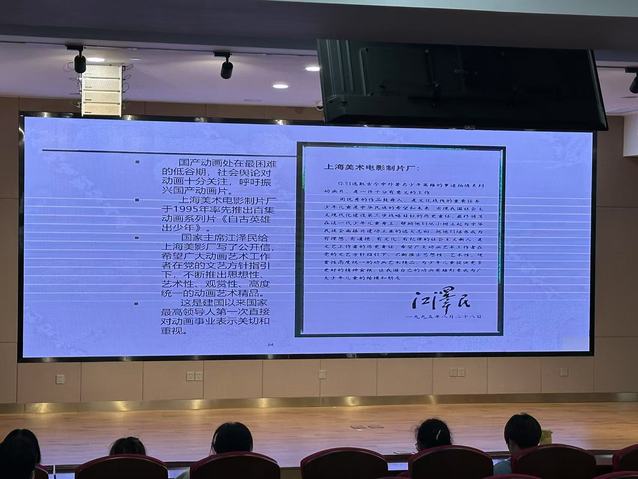

陈洁院长在开场致辞中表示:“美育是扎根文化土壤的启蒙教育,希望今天的对话能成为同学们探索传统美学的钥匙。”随着黑白画面中浮现万氏兄弟调试改装摄影机的历史镜头,时光仿佛倒流至1926年《大闹画室》的创作现场。朱老师展示《铁扇公主》剧照讲述:“这部1941年的动画长片在日本上映时,影院座无虚席,手塚治虫正是受此启发投身动画创作。”当荧幕亮起《小蝌蚪找妈妈》的4K修复片段,齐白石笔下的水墨蝌蚪在数字技术中苏醒,游弋轨迹与宣纸晕染效果完美重现。“为了让水墨动态延续自然,画师需在0.01毫米赛璐珞片上反复试验,有时甚至要跪在拷贝台前勾线八小时。”朱老师展示的1961年《大闹天宫》原画师工作日记中,密密麻麻的批注记录着十万张手绘稿背后的匠心。

面对AI技术浪潮,朱老师带来国内首部全AI流程动画电影的阶段性成果。DeepSeek系统将“竹林听雨”文字描述转化为分镜脚本仅需37秒,AI生成的水珠滚落轨迹与《山水情》手绘原稿高度契合。但当对比《牧笛》中牧童与老牛分别时微颤的嘴角,他犀利指出:“AI能模仿笔触却难赋深情,角色的悲喜仍需艺术家注入灵魂。”现场展示的AI生成绘本与手绘教案对比图中,《神笔马良》传递善恶观时的情感温差,印证了艺术创作中“人”的不可替代性。

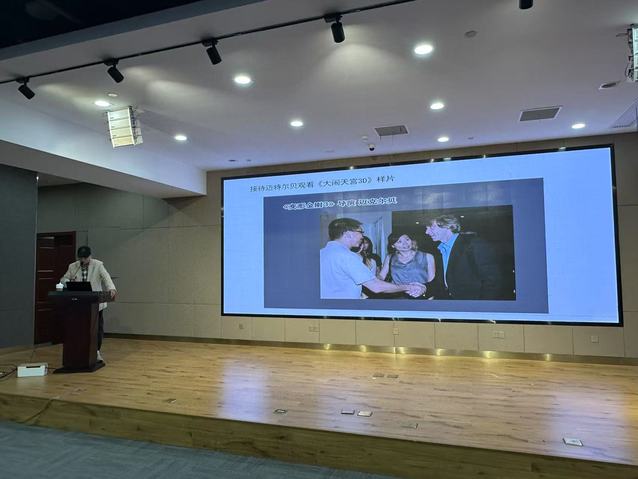

首次公开的创作档案引发阵阵惊叹:1983年《黑猫警长》手绘脚本上的螳螂生物习性批注,揭示主创团队对科学细节的严苛追求;《西柏坡》采风时收集的太行山纺车纹样,经数字化处理成为动画中的视觉符号。一段尘封的监控视频中,法国导演吕克·贝松深夜造访美影厂工作室,凝视《勇士》粗剪镜头中马蹄踏雪的韵律感叹:“这种东方叙事的力量感,让我想起黑泽明的《乱》。”

互动环节由陈洁院长主持,现场热度远超预期。原定16:00结束的讲座因不断举起的手臂延展近两小时,来自不同专业的学生抛出横跨半个世纪的问题:“《大闹天宫》的敦煌飞天元素如何转化为现代审美符号?”“AI时代如何守护艺术教育的初心?”朱老师以《哪吒闹海》修复胶片为例回应:“就像太乙真人拂尘的每根银丝都需手工勾画,真正的艺术价值往往藏在技术无法量化的细节里。”散场后,十余名学生围住讲台接连追问,工作人员五次提醒“今天就到这里了”,直至17:50最后一名提问者才收起记满三页的笔记本。

这场持续200分钟的艺术对话,在自发列队的掌声中落幕。陈洁院长总结道:“从《小蝌蚪找妈妈》的墨韵到AI技术的革新,我们看到的不仅是动画史的脉络,更是文化传承的当代答案。”朱老师在结语中强调:“真正的美育不是技术的狂欢,而是让每个年轻人都能在传统与未来的碰撞中,找到属于自己的文化坐标。”